2020年04月26日

今度は

シロバナハンショウズル

一昨年の6月に「シタキソウ」が絡んでいた木に今度は『シロバナハンショウズル』が絡んで花を付けていました。

まだ咲き始めて間もないと見え、きれいな状態が見られます。白く花弁状に見えるのはガク片。メシベは多数あってオシベの束の中央から白く出ているのが柱頭です。

キンポウゲ科センニンソウ属のツル性半低木。

少し離れた所には「ハナイカダ」が葉の上に花を乗せている、華やかなイメージの名前からすると花は随分と控えめだ。その分葉に少し特徴が有って鋸歯の先はノギ状になってその先は腺になる。

ハナイカダ 雌株

一昨年の6月に「シタキソウ」が絡んでいた木に今度は『シロバナハンショウズル』が絡んで花を付けていました。

まだ咲き始めて間もないと見え、きれいな状態が見られます。白く花弁状に見えるのはガク片。メシベは多数あってオシベの束の中央から白く出ているのが柱頭です。

キンポウゲ科センニンソウ属のツル性半低木。

少し離れた所には「ハナイカダ」が葉の上に花を乗せている、華やかなイメージの名前からすると花は随分と控えめだ。その分葉に少し特徴が有って鋸歯の先はノギ状になってその先は腺になる。

ハナイカダ 雌株

2020年04月23日

二の次

オオバウマノスズクサ花

あの個性的な花がそろそろ咲く頃、 重い腰にムチ打ってお出かけしてきました。

一見それらしきものは見受けられませんでしたが目が慣れてくると葉の陰や上の方にツボミもまじえて幾つも見つかりました。ただ、私の被写体に出来そうなのは一個だけ、したがって花の良し悪しは二の次と云う事で『オオバウマノスズクサ』撮らせて頂きました。

すぐ傍では『カマツカ』も咲いています、バラ科の花らしく多めの雄しべが目立ちます。この木は材が粘り強いと云う事で鎌の柄などに使われた事から「鎌柄」の名が付いたと云われています。

2020年03月28日

様相が

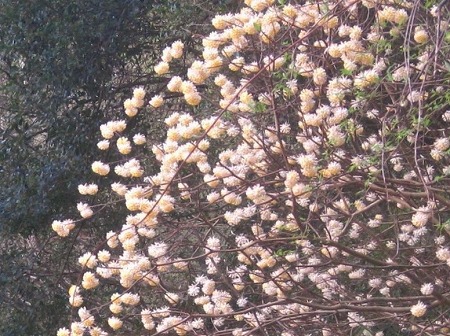

ミツマタ満開

モミジイチゴ

ミヤマシキミ」雄花

一昨日、久々に山裾を覗きに行ってきました。

見上げれば「ヤマザクラ」は山肌に幾つもアクセントを付け、林道沿いには「ミツマタ」がそこここで満開です。

「モミジイチゴ」は下向きに花を付け、「ミヤマシキミ」は丁度目の高さに咲いていたので楽チン接写です。

前回いつ行ったか忘れましたが山裾は様相が一変していました。

2020年01月26日

張り付くように

クサボケ

1月も末になってやっと写真を撮る気力が少し戻ってきた。暮れから正月にかけて絶不調を極め、

不本意な正月を過ごすことになってしまいました。

まあそれは兎も角として昨年末に草刈をした土手斜面に『クサボケ』が結構広い範囲に広がって花を付けている。そのままにしておけば1m程に成長するはずだが毎年定期的に草刈をされるので一様に地に張り付くように咲いている。ただ盛りが過ぎてしまったようで形の好いものが少ない。

バラ科ボケ属の落葉小低木。クサボケの花は雄花と両性花が混じりあって咲き、小枝は刺になりやすく、葉には扇形の托葉が目立ちます。

2019年12月16日

枯期前の

ハダカホオズキ果期

最近は師走と云う言葉も余り聞かなくなったような気がする。そんな師走も半分過ぎて令和2年が目と鼻の先に!

最近はチャリ散歩も坂道が克服できなくなって中々写真が撮れず、忘れた頃のアップになってしまう。

9月に花を載せた『ハダカホオズキ』が赤い実を沢山付けていた。時期的にも大分遅いので主茎も折れてしぼんだ実も多々見られる。それでも赤い色が結構目を引いたので撮らせて頂きました。

ナス科ハダカホオズキ属の多年草。

2019年11月19日

老木に

ヒイラギ 雄株

雄花

雌花

今年も『ヒイラギ』の花が咲く時期になった。ヒイラギは漢字では「柊」と書く。まだ冬と云う実感はないが暦では立冬に入ってまさしく冬なのでしょう。

ヒイラギと云えばトゲトゲの葉が特徴で魔除けに門口に結び付けたりしますが、老木になるとこの刺は無くなり普通の形になります。年を重ねると丸くなるのでしょうか(>_<)

モクセイ科モクセイ属の常緑小高木で花には芳香があります。雌雄別株で、感じとしては雌木の方が少ない様に思います。

2019年11月07日

流れに

ミゾソバ

開花

群落

近所の水路と川の中間のような流れに『ミゾソバ』が大繁茂して花の盛りを迎えていた。水気の多い所でよく見かける草本だがこれだけ殖えるとなかなか見ごたえがある!

花は枝先にまとまって付き、開く前は金平糖のような感じに寄り集まっている。

タデ科イヌタデ属の一年草。茎には下向きの刺が有り、下部は地を這う。

2019年10月05日

紅紫色

ゲンノショウコ

先日のミチヤナギとは違い、しっかりと紅紫色の花を見せているのは『ゲンノショウコ』。

普通この辺りでは白花が多いゲンノショウコですが、西日本に多いと云われる紅紫色タイプが

道沿いの一画を彩っていました。

名前は飲むとすぐに下痢止めの効果があるという事で「現の証拠」と名付けられたと云われるが、その信ぴょうせいや如何に!

フウロソウ科フウロソウ属の多年草。薬草としては花の咲いている時期に全草を採集し陰干しにしたものを煎じて飲むといいようです。

2019年10月03日

3ミリ弱

ミチヤナギ

カラスノゴマやツリフネソウと同じように盛んに花を付けているのは道端に沿って生えている『ミチヤナギ』。 花は緑色でふちに白いフリルをあしらったようなよく見ると小洒落た作りです。

しかし如何にせん小さすぎる!草丈は10~40cmで葉腋にくっつくように咲く花の径は3ミリ弱、と云う事でほとんどの人は咲いている事にさえ気づかないと思う。

したがって花を愛でると云う行為には腰をかがめると云う労力が必要となります。

タデ科ミチヤナギ属の一年草で道端や荒れ地に生え、葉がヤナギの葉に似ていると云う事で「道柳」名が付いたようです。

2019年10月02日

葉陰に

カラスノゴマ

小群落を幾つも作り足元にキツネノマゴを侍らせて『カラスノゴマ』の花盛りです。とは言っても

葉陰に下を向いて咲く花は花盛りの割にはもう一つ華やかさに欠けて目立たない。

名前は種子をカラスの食べるゴマに見立てて付けられたと云われている。

アオイ科カラスノゴマ属の一年草で高さは30~90cm。以前はシナノキ科に分類されていたがシナノキ科がアオイ科に併合されたため。